От чего защищают борца сумо волосы на голове

Содержание статьи

Причёски самураев и сумоистов

Причёски самураев

В древности причёска японского воина была проста, что уравнивало её с причёской основной массы населения.

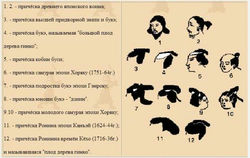

В Японии были следующие причёски:

— причёска древнего японского воина;

— причёска высшей придворной знати и букэ;

— причёска букэ, называемая большой плод дерева гинко;

— причёска кобин буси;

— причёска самурая эпохи Хоряку (1751-64г.)

— причёска подростка букэ эпохи Гэнроку;

— причёска юноши букэ — дзиин.

— причёска молодого самурая эпохи Хоряку;

— причёска Ронина эпохи Канъэй (1624-44г.);

— причёска Ронинна времён Кёхо (1716-36г.) и называвшаяся плод дерева гинко.

Волосы собирали в пучок и связывали шнурком в один узел на макушке или в два узла на висках .

Впоследствии буси стали выбривать переднюю часть головы и делать причёску, получившую название сакаяки. Обычно такую причёску самурай начинал носить после обряда инициации — гэмбуку. Сакаяки делали самураи всех возрастов. Выбривание волос у лба представителями военного сословия было обусловлено заимствованием этого вида причёски у айнов, с которыми военные поселенцы VII — VIII вв. находились в тесном контакте.

Особые причёски самураев

В конце XVI в. самураи носили особую причёску с выбритыми у лба и на темени волосами. Волосы на висках, которые буси специально оставляли не сбритыми, получили в Эдо название кобин — локон, оставляемый сбоку. Кобин был характерной чертой причёски самурая. Ремесленники и торговцы обязаны были сбривать его. В Киото и Осака причёска с выбритыми висками стала называться дэбитай — выпуклый лоб. В то время как кобин свободно свисал с висков, все оставшиеся на голове волосы собирались назад и связывались в толстый узел (магэ).

В годы Бунроку (декабрь 1592 — октябрь 1596) после открытия порта Иокогама буси вернулись к старым обычаям, завязывая себе на голове большой узел волос. Горожане и крестьяне также примкнули к этой моде, однако их причёски, несмотря на подражание самураям, не были подобны магэ военных.

Бороду и усы самураи этой эпохи, как правило, не отпускали; щёки и подбородок, как и волосы у лба, брили ежедневно. Тем не менее в более раннее время борода и усы были очень популярны у буси, потому что бородатых мужчин называли мужчинами с мерзким внешним видом, а это считалось необходимым для воина.

Вероятно, тем же было обусловлено изготовление военных полумасок с неприятным и отталкивающим выражением лица, снабжённых усами и бородой иногда неестественного цвета, которые должны были внушать ужас и отвращение противнику. Старинные описания приводили наиболее распространённый среди воинов вид стрижки бороды и усов: бороду оставляли только на кончике подбородка, концы усов опускались вниз, как у Сугавара-но Митидзанэ, и назывались тэндзинхигэ.

Причёски самурайской молодёжи

Наиболее частой среди самурайской молодёжи (эпоха Тэнна, сентябрь 1681 — февраль 1684) была причёска, называвшаяся дзиин, т. е. буддийский храм. Позднее, в годы Гэнроку, эта причёска несколько изменилась, но суть осталась прежней — волосы выбривались только на темени. У лба их оставляли, завязывали в маленький узел и объединяли с большим узлом, который делали на затылке.

Самураи, утратившие вассалитет и ставшие ронинами, или роси, не делали сакаяки и отпускали длинные волосы. Это являлось как бы внешним показателем отсутствия у воина господина (покровителя).

При посещении двора сёгуна и феодала самураи надевали головные уборы, которые должны были соответствовать их рангу. В повседневной жизни и во время путешествий буси носили большие конусообразные соломенные шляпы (каса), полностью скрывавшие их лицо. В такой шляпе самурай мог ходить по улицам города, занимаясь покупкой необходимого, мог войти и выйти из купеческой лавки не узнанным. В таких ситуациях самураи старались скрыть своё лицо, так как считалось позором иметь с торговцами какие-либо отношения, в том числе и посещать из лавки.

Самураи и ронины пользовались также плетёнными из соломы или бамбука шляпами амигаса, имевшими вид низкого широкого конуса. Такая шляпа имела в своей передней части небольшое плетёное окошечко, позволявшее видеть окружающее при скрытом лице. Иногда буси носили шляпу, сплетённую из осоки. Она называлась сугэгаса.

Своеобразным был головной убор (тэнгай) членов братства Комосо — ордена странствующих монахов, в который принимали только самураев. Его плели из бамбука и придавали форму пчелиного улья. Тэнгай предпочитали носить и многие ронины.

Во время непогоды и при ярком солнце самураи употребляли складные зонты (каса), изготовленные из бамбука и промасленной бумаги.

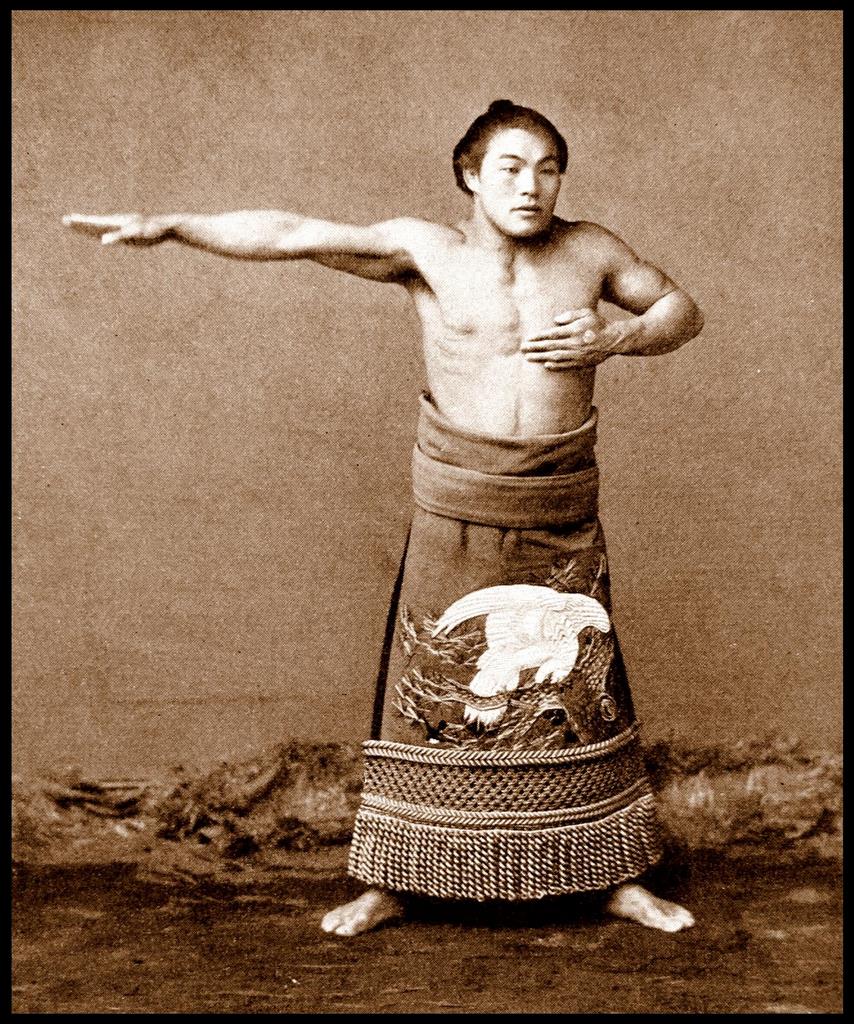

Причёски сумоистов

Культура тела в сумо развита чрезвычайно. Интересно, что после ухода в отставку многим рикиси удаётся путём специальной диеты в течение одного-двух лет вернуться к нормальному весу, превратившись в обычного человека. Помимо питания важную роль при этом играют массаж, водные процедуры, изощрённые ежедневные упражнения на гибкость и на растяжку, которые позволяют тучному борцу с лёгкостью выполнять гимнастический мостик, шпагат и тому подобные сложнейшие фигуры. Подчёркнутое внимание к телу и постоянная забота о его весьма своеобразной красоте составляют неотъемлемую часть быта рикиси. Наиболее ярким подтверждением этого культа, вероятно служат колоритные причёски, которыми борцы придают не меньшее значение, чем средневековые гейши придавали своим замысловатым куафюрам.

Волосы, собранные в узел на темени, позволяют в наши дни безошибочно выделить борца сумо в толпе.

Когда в 1871 г. император Мэйдзи издал указ о стрижке волос, только рикиси благодаря покровительству высокопоставленных чиновников правительства избежали общей участи. Высокая причёска, по убеждению сумоистов, не только служит атрибутом традиционного декора, но и амортизирует удар при падении. Нынешние прославленные рикиси, как и их предшественники в эпоху Токугава, с гордостью носят на голове ои-тёмагэ — пышный узел в форме листа дерева гингко. Их собратья не достигшие ещё звания мастера, довольствуются более скромной причёской — тён-магэ. По всей Японии насчитывается немногим более тридцати настоящих знатоков сумоистских причёсок, первоклассных цирюльников-токояма. Большинство клубов обходятся услугами подмастерьев.

Старинная мудрость гласит: Голову венчает причёска, бёдра венчает кэсё-маваси, ноги венчают большие пальцы. Если о больших пальцах ног каждый имеет достаточно полное представление, то на кэсё-маваси надо остановиться подробней. Зрители — европейцы и американцы — обычно принимают кэсё-маваси за расшитый передник. В действительности же это весьма сложная конструкция шириной 68 см, длиной более 6 м и весом до 10 кг. Изготавливается кэсё-маваси из златотканого шёлка обычно вручную. Работа занимает не менее двух трёх недель и обходится заказчику в кругленькую сумму — до полумиллиона иен.

Источник

Занимательные факты о сумо.

Наверняка, для большинства спортивных болельщиков японская борьба сумо представляет собой забавное зрелище. Где два толстяка со смешными причёсками и в каких-то подгузниках пытаются выпихнуть друг друга за пределы маленького круга. Но истинные поклонники и, разумеется, сами жители Страны восходящего солнца относятся к этому виду спорта куда более серьёзно. О самых необычных и интересных фактах, связанных с этой борьбой, — в подборке ниже.

Сумо считается одним из самых древних видов боевых искусств. Впервые эта борьба упоминается в письменных источниках 7-8 веков нашей эры. Долгое время сумо являлось своеобразным ритуалом при императорском дворе, позже став видом спорта. В Японии эта борьба тесно связана с традициями, обычаями и религией.

Правила сумо достаточно просты. Победителем признаётся борец, поваливший противника на пол или вытолкнувший за пределы отмеченного круга. Диаметр круга составляет 4,5 метра. И находится он на глиняном помосте, присыпанном песком. Высота сооружения под названием «дохё» около полуметра. И падение с него опасно и чревато травмами для громоздких бойцов.

Будущие профессиональные сумоисты в Японии живут, воспитываются и тренируются в специальных школах-коммунах, именуемых «хэя». Попадают они туда чаще всего после окончания средней школы.

Странный подгузник сумоистов называется поясом «маваси». И представляет собой 9-метровую ленту шириной 80 сантиметров. Эта лента 5 раз оборачивается вокруг бёдер спортсмена и между ног, закрепляясь с помощью внушительного узла за спиной. «Украшают» голову борца длинные волосы, собранные в пучок на затылке. Эта причёска под названием «такаяма», помимо эстетической функции, носит практический характер. Пучок смягчит удар при возможном падении вниз головой с помоста.

Судья в сумо именуется словом «гёдзи». Он наряжен в старинную японскую одежду, представляющую из себя своеобразный головной убор, халат и сандалии. Обязательный атрибут гёдзи — веер в руке. Он называется «гумбай». Им судья указывает на победителя поединка, вернее на место в кругу, которое он изначально занимал.

В профессиональном сумо отсутствуют весовые категории. Поэтому большая масса тела важна для борцов. Над её увеличением работают с юных лет. Часто дневной рацион, включающий пиво, превышает 10 тысяч калорий. Что в 5-6 раз больше нормы обычного человека. Как правило, вес известных борцов начинается от 120 килограммов. А самыми тяжёлыми сумоистами были Орора и Конисики, чья масса тела приближалась к 3 центнерам. Интересно, что жена последнего на момент свадьбы весила всего 48 килограммов.

Сумоистам в Японии запрещено садиться за руль. Многие связывают этот запрет с избыточной массой тела. Но вероятнее теория, согласно которой профессиональные борцы считаются гордостью и достоянием нации. Поэтому их жизнь и здоровье доверяются опытным водителям.

Сумо — достаточно популярный вид боевых искусств. Но все турниры, проходящие за пределами Японии, считаются любительскими. Впрочем, среди профи есть немало успешных иностранцев. Это, как правило, сумоисты из Монголии, республик Кавказа и американского штата Гавайи.

Интересная статья: «Бросок века». История легендарного поединка.

Источник

8 зубодробительных фактов о сумо

Современное сумо выглядит как сплав шоу, жесткого контактного единоборства и религиозного действа, пропитанного духом традиций Ямато. Бойцы-суматори — это олицетворение древней Японии, яростной, патриархальной и непонятной, если смотреть с нашей колокольни.

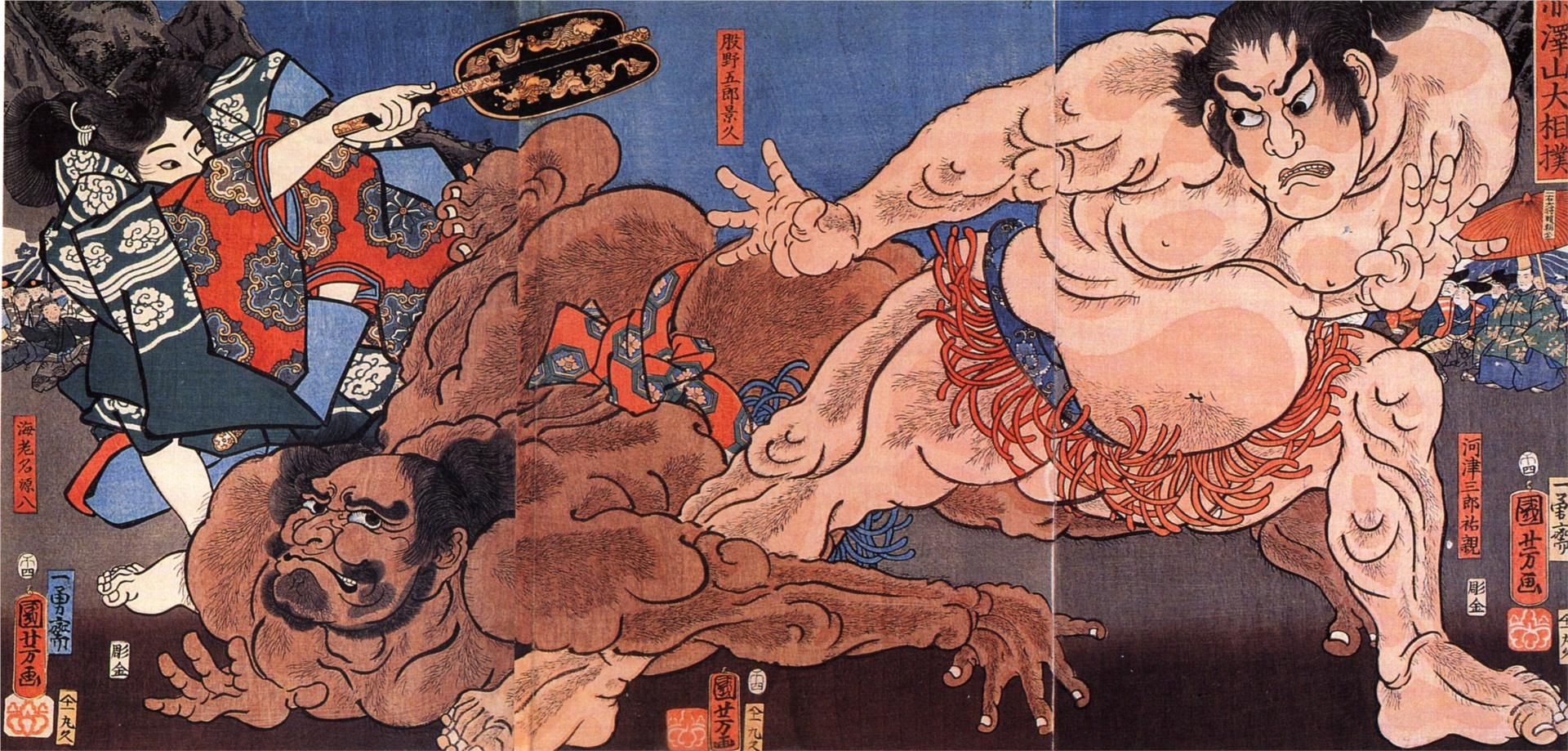

Сумо — это борьба богов и императоров

Сам термин «сумо» по мнению японцев появился от двух древних слов: «сумахи» — танец вдвоем и «сумафу» — меряться силами. Именно силами решили померяться два японских бога, Такэмикадзути и Такэминаката, когда спорили, кому достанется Япония. Они встретились в поединке сумо, и потомки победителя стали первыми императорами Ямато. Такова легенда, записанная в Кодзики (записях о деяниях древности), датированных 712 годом.

Основателем сумо считается Номи-но Сукунэ, обожествленный после того, как в поединке убил своего противника, великана Тагима-но-Кэхая, сначала ударом ноги сломав ему ребра, а потом раздробив тазобедренный сустав. Случилось это в 23 году до нашей эры — об этом написано в Нихон сёки, хрониках, датированных 720 годом нашей эры.

Первые же достоверные сведения о борьбе сумо относятся к 642 году нашей эры, когда при дворе императора Когёку состоялся турнир в честь послов из Кореи. Борьба была так популярна, что ею не гнушались заниматься и императоры. Известно про поединок, в котором император Уда так толкнул соперника, что тот улетел с площадки, сломав спиной столб. А император Хорикава в XI веке при своем дворе завел и вовсе замечательные порядки: он заставлял своих чиновников каждое утро бороться друг с другом.

Профессиональное сумо — только для мужчин

В Японии с древности царили патриархальные порядки, а сумо стало их средоточием. При «золотом веке» сумо, в период Эдо, когда страной правили сёгуны из клана Токугава (1603-1868 гг.), женщинам запрещалось даже наблюдать за боями профессиональных борцов.

Правда, дамы настолько любили этих силачей, что приходили следить за их тренировками и в качестве знаков внимания кидали им свои пояса и накидки. Когда в период Мейдзи (1868-1910 гг) их допустили до просмотра поединков, они тут же превратились в самых ярых болельщиков.

Тем не менее, до сих пор женщины могут заниматься лишь любительским сумо — в профессиональный спорт им вход запрещен. Они даже не имеют права заходить на традиционный ринг. С этим связан один политический казус. С 2000 по 2008 год губернатором Осаки была женщина — Фусаэ Ота. На своем посту она должна была вручать призы бойцам, заходя на ринг. Однако ей запретили это делать, и сколько бы она не призывала Ассоциацию сумо отменить запрет, те отказывали.

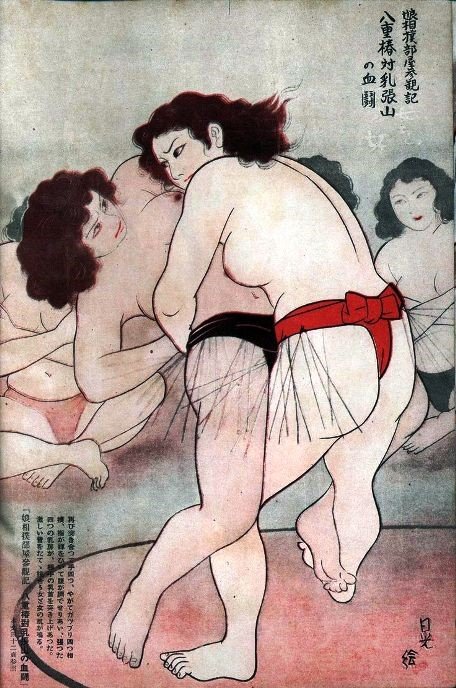

…Но так было не всегда

Исторические свидетельства говорят о том, что в древности и средневековье женщины все же занимались сумо. Правда, не в таких обычных обстоятельствах, как мужчины. В нихон сёки написано, что в 469 году император Юряку приказывал своим фрейлинам снимать одежду и бороться. А в период Тоетоми Хидэёси (1537-1598 гг.), одна буддийская монахиня, имевшая мощное телосложение, на благотворительных соревнованиях победила всех противников-мужчин.

В период Эдо существовало онна-дзумо или женское сумо. Правда, возникло оно в Осаке, в кварталах, где были бордели. В них проститутки боролись либо друг с другом, либо со слепыми мужчинами. Конечно, полноценной борьбой это назвать сложно, но женщины-борцы даже брали себе боевые имена — напрямую связаные с их профессией. Например, Титигахари (Набухшие груди), Таманокоси (Паланкин из яичек) или Кайсато (Устрица из веселого квартала).

В середине XVIII века женское сумо добралось и до Эдо, будущего Токио. Поединки проводились в храме Асакуса, пока их не объявили аморальными и не запретили. Но народ продолжал свои забавы уже неофициально и не на территории храма.

В период Мейзди женщинам было запрещено бороться с мужчинами, но вот друг с другом они боролись, и в 1891 году газеты писали о целой женской театральной труппе, которая демонстрировала профессиональные поединки. Однако с 1926 года женское профессиональное сумо было полностью запрещено, и запрет не снят до сих пор, хотя по «любительскому» женскому сумо даже проводятся чемпионаты мира (первый прошел еще в 1997 году).

Сумоисты не такие жирные, как кажется

Конечно, по фотографиям сумоистов видно, что у них есть лишний вес. Да и средний вес сумоиста-профессионала — 157 кг, а знаменитый борец Конисики доходил до 310 кг. Все дело в том, что в профессиональном сумо нет весовых категорий, так что бойцы, которые хотят взойти на вершину, должны набирать массу.

Но судя по исследованиям, на которые ссылается О. Иванов в книге «Сумо — живые традиции древней Японии», в теле сумоиста ростом в 178 см и весом 138 кг жира меньше, чем в организме японского бизнесмена ростом 172 см и весом 75 кг. А проведенные в 2013 году исследования показали, что средний процент жира среди всех суматори всех лиг — 14, тогда как у японского мужского населения — 15-19.

Надо полагать, под мощным слоем жира находятся мощные мышцы. Даже мальчиков в школы сумо тренера предпочитают брать не с жирком, а атлетичных или тощих, так как считают, что изначально толстый парень будет ленивым, ведь он уже довел себя до такого состояния.

Тем не менее, профессиональные борцы сумо — люди внушительных размеров. Для них не только шьют огромную одежду и обувь: даже унитазы во дворце сумо Кокугикан в полтора раза больше, чем обычные.

В школах сумо царит лютая дедовщина

Если юноша решает пойти по пути сумоиста-профессионала, он должен сразу забыть, что он у мамы самый лучший, так как в ближайшие годы его ждет только усердная работа и унижения.

В школе сумо все строго иерархично. Слово наставника — закон, а младшие ученики прислуживают старшим. Иерархия во всем, включая режим. Во время банных процедур младшие трут и отмывают старших. Когда грузинского борца Мераба Цагурия спросили, что было самым сложным в сумо, он ответил, что сложнее всего было тереть в бане чужие спины. Спят младшие борцы в специальном углу, и им положены только тонкие одеяла, отчего они часто простужаются.

Готовят и прибираются тоже младшие. Они же прислуживают при приеме пищи, а едят последними. Во время тренировок старший борец может таскать за волосы по площадке младшего, а тот ходит за ним на корточках, всячески изображая смирение. Если же он падает, старший пинает его ногами, заставляя вставать.

Никто не жалуется: они сами выбрали этот тернистый путь, желая стать профессиональными борцами сумо.

Сумо — это мир странных традиций

Вся жизнь сумоиста-профессионала пронизана необычными традициями и ритуалами.

Перед тем, как зайти на ринг, борец кидает на него соль, чтоб очистить от злых духов. «Дохё» — место, где борются профессионалы, выглядит как квадратная площадка, возвышающаяся над землей на 34-60 сантиметров, сделанная из глины. Ее строят перед каждым турниром заново, используя только старинные ручные инструменты и технологии, как это делали столетия назад.

Еще интереснее ритуалы, в которых религия сочетается с борьбой. Когда в Японии проходит праздник плодородия, один из борцов борется с духом риса. При этом, если он будет поддаваться, дух риса обидится, и урожай погибнет, однако по традиции дух должен победить — тогда урожай будет обильным. Выглядит это так: полуголый здоровый мужик сражается с воздухом, чудовищно напрягаясь и корча страшные рожи, а потом резко падает, проигрывая, под радостные крики зрителей.

Есть и ритуал перед важным боем: сумоист выпивает свежей крови черепахи, чтобы получить побольше сил. Живой еще черепахе отрубают голову, нацеживают крови в стакан, добавляют лед и все это борец употребляет внутрь.

Сумо — это борьба. Бить кулаками или ногами нельзя — но есть лайфхак

Вообще, сумо — это вид борьбы, и обычно побеждают, либо вытолкнув противника за границу круга, либо бросив его на землю, или заставив коснуться поверхности чем-то кроме стоп. По современным правилам запрещено бить противника кулаком или ногой.

А вот удары ладонью не запрещены, чем некоторые бойцы и пользуются, вырубая своих противников жесткими оплеухами. С их весом и физической мощью это не так уж и сложно. Убедиться в этом можно, посмотрев эту нарезку:

Сумоисты носят боевые имена — иногда довольно забавные

Каждый профессиональный борец сумо берет себе боевое имя. Это пошло еще с XVI века, когда сумо занимались ронины — самураи, лишившиеся своего господина. Боевое имя должно было и устрашить противника, и скрыть личность бойца.

Такие боевые имена называются «сикона». Их дают наставники в школах, и боец не может от них отказаться. Обычно они звучат грозно, или просто красиво. Например, в средневековье были имена Инадзума (Гроза) или Оараси (Большая буря).

Но в эпоху Мейдзи (1868-1910 гг), в Японии увеличилось влияние западной культуры и появился тренд на модернизацию общества, поэтому сикона тех времен могли звучать забавно, например: Дэнкито (Электрическая лампочка) или Санкэйхо (Новый уголовный кодекс).

Кроме сикона именитые борцы имеют и шутливые прозвища. Например, ёкодзуна Таканосато из-за мощных плеч был прозван «Папай» в честь знаменитого мультяшного морячка; пухлый, Онокуни был прозван «Пандой», а мощный Кайо — «Гориллой». А вот Такамисакари, который настраивался на боевой лад, хлопая себя по лицу, стал «Робокопом».

Как бы то ни было, сумо — это удивительный мир, сочетающий в себе мощную спортивную подготовку и традиции средневековой Японии, отдающие запахом сакуры и красотой восходящего солнца.

Сумо и карате

Если хотите проникнуться историей сумо больше, советуем книгу О.В. Иванова «Сумо: живые традиции древней Японии», а также документальные фильмы «Соль на песке. Истинная жизнь сумоиста» и «Сумо — главный поединок. Взгляд изнутри».

Источник